Grundinformation

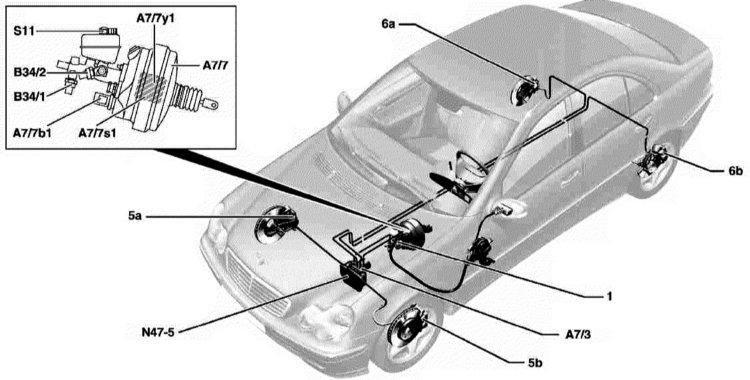

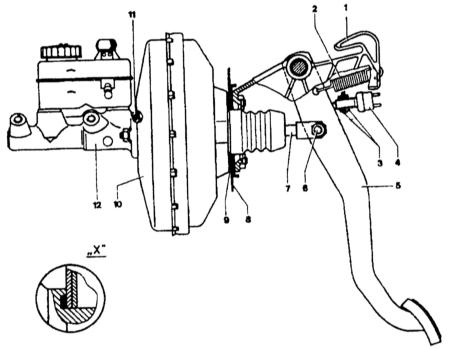

Hydraulikelemente der Brems- und Hilfssysteme BAS und ESP:

1 - Zweikreis-GTZ;

5a - Bremssattel des rechten Vorderrads;

5b - Bremssattel des linken Vorderrads;

6a - Bremssattel des rechten Hinterrads;

6b - Bremssattel des linken Hinterrads;

A7/7 – Notbremskraftverstärker (BAS);

b1 - Membranhubsensor BAS;

s1 - Sensorschalterfreigabe BAS;

y1 - Magnetventil BAS;

N47-5 – ESP/BAS-Steuergerät;

S11 - Bremsflüssigkeitsstandschalter.

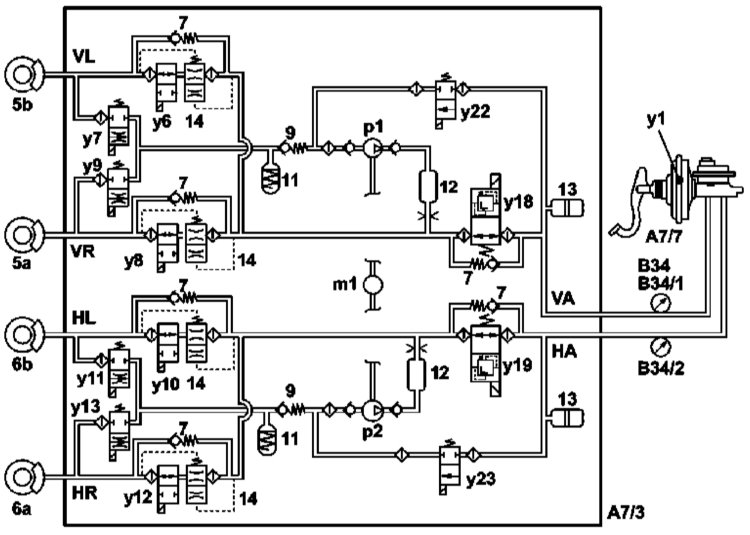

Schema des Hydraulikkreislaufs des ESP-Antiblockiersystems:

7 - Steuerventil;

9 - Einweg-Steuerventil der Rückförderpumpe;

11 - Niederdruckspeicher;

12 - Dämpfer mit Steuerplatte;

13 - Membran des Pulsationsdämpfers;

14 – Barosensitive Kontrollplatte;

A7/3 – Hydromodulator für Hilfsbremssysteme;

m1 - Druck-Rückförderpumpe;

p1 – Selbstansaugende vordere Kreispumpe;

p2 - Selbstansaugende hintere Kreispumpe;

y6 - Magnetventil vorne links, Druckhaltung;

y7 - Magnetventil vorne links, Druckentlastung;

y8 - Magnetventil vorne rechts, Druckhaltung;

y9 - Magnetventil vorne rechts, Druckentlastung;

y10 - Magnetventil hinten links, Druckhaltung;

y11 - Magnetventil hinten links, Druckentlastung;

y12 - Magnetventil hinten rechts, Druckhaltung;

y13 - Magnetventil hinten rechts, Druckentlastung;

y18 - Steuermagnetventil des vorderen Kreises;

y19 - Steuermagnetventil des hinteren Kreislaufs;

y22 - Magnetventil für vordere Ansaugung;

y23 - Magnetventil für hintere Ansaugung;

B34 - ESP-Bremsdrucksensor (Modelle, Freigabe ab 08/01);

B34/1 – ESP-Drucksensor 1 (bei Modellen 08/01 nicht verbaut);

B34/2 – ESP-Drucksensor 2 (bei Modellen 08/01 nicht verbaut);

VA – Kontur der Vorderachse;

HA – Hinterachskontur;

VL – Vorderradbremse links;

VR – Vorderradbremse rechts;

HL – Hinterradbremse links;

HR – Hinterradbremse rechts.

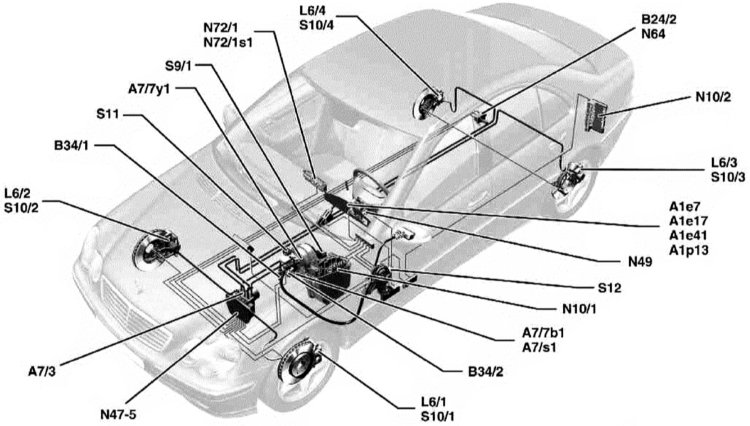

Elektrische Steuerungen für Brems- und Hilfssysteme BAS und ESP:

A1 – Armaturenbrett;

e7 - Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand und Spannen der Feststellbremse;

e17 - ABS-Warnleuchte;

e41 - ESP-Warnleuchte;

S. 13 – Multifunktionsdisplay;

A7/3 – Hydromodulator für Hilfsbremssysteme;

A7/7 – Notbremskraftverstärker (BAS);

b1 - BAS-Membranwegsensor;

s1 - Sensorschalterfreigabe BAS;

y1 - Magnetventil BAS;

B24/2 – Querüberlastungssensor;

B34/1 – ESP-Bremsdrucksensor 1;

B34/2 – ESP-Bremsdrucksensor 2;

L6/1 – Geschwindigkeitssensor des linken Vorderrads;

L6 / 2 - Radgeschwindigkeitssensor rechts vorne;

L6 / 3 - Radgeschwindigkeitssensor links hinten;

L6 / 4 - Radgeschwindigkeitssensor rechts hinten;

N10/1 - SAM-Steuergerät vorn mit Sicherungs- und Relaiskasten;

N10/2 - SAM-Steuergerät mit hinterer Sicherungs- und Relaisbox;

N47-5 – ESP/BAS-Steuergerät;

N49 - Winkelsensor;

N64 – Gierratensensor;

N72/1 – Steuereinheit des oberen Bedienfelds;

s1 - Sensor-Abschaltung ESP (ESP OFF);

S9/1 - Sensorschalter-Bremslichter;

S10/1 – Kontaktsensor für die Bremsbeläge des linken Vorderrads;

S10/2 – Kontaktsensor Bremsbeläge des rechten Vorderrads;

S10/3 – Kontaktsensor Bremsbeläge des linken Hinterrads;

S10/4 – Kontaktsensor Bremsbeläge des rechten Hinterrads;

S11 - Bremsflüssigkeitsstandschalter;

S12 – Feststellbremsen-Spannsensor.

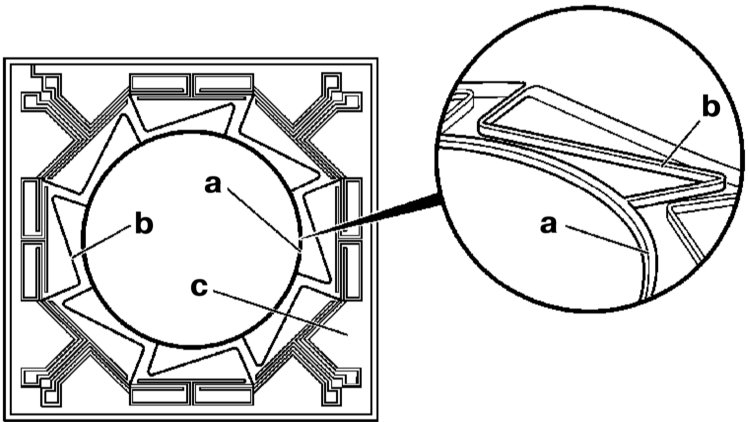

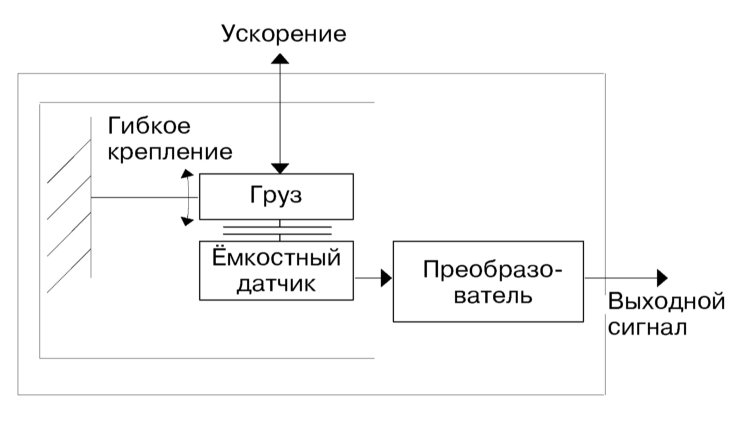

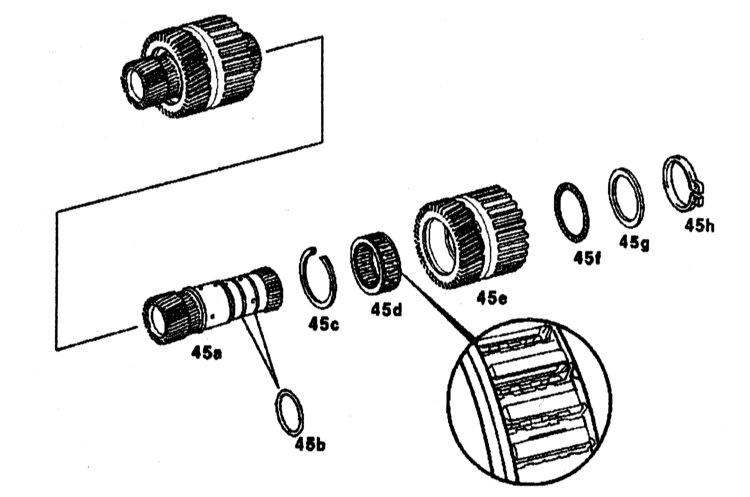

Das Design des kapazitiven Sensors für Rotation und Beschleunigung des Körpers des ESP-Systems:

a - Silikonring;

b - Federbrücke;

c - elektronischer Sensor.

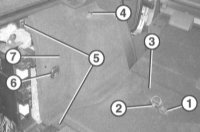

Die Position des Sensors zum Drehen und Beschleunigen der Karosserie des ESP-Antiblockiersystems.

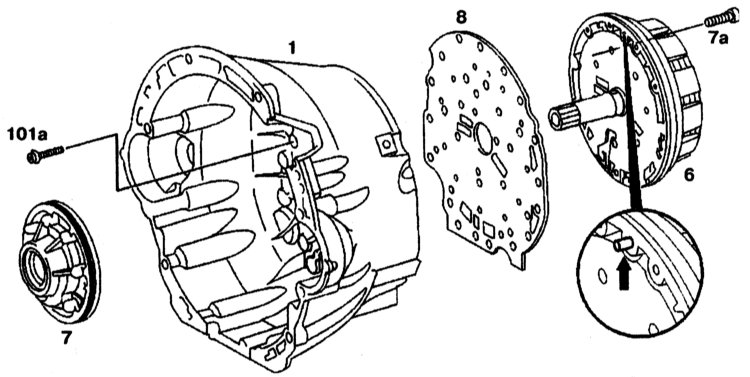

Die Funktionsweise des kapazitiven Kurvensteilheits- und Beschleunigungssensors des ESP-Systems.

Das hydraulische Bremssystem besteht aus einem Hauptzylinder, einem Bremskraftverstärker, einer ABS-Einheit sowie Scheibenbremsen vorne und hinten. Das hydraulische Bremssystem ist in zwei Kreise unterteilt. Ein Kreis wirkt auf die Vorderradbremsen, der zweite Kreis auf die Hinterräder. Fällt einer der Kreise beispielsweise aufgrund von Flüssigkeitsleckage aus, wird das Fahrzeug durch einen anderen Kreis gebremst. Der Flüssigkeitsdruck in beiden Kreisen wird durch einen Doppelhauptbremszylinder erzeugt, der vom Bremspedal aus wirkt.

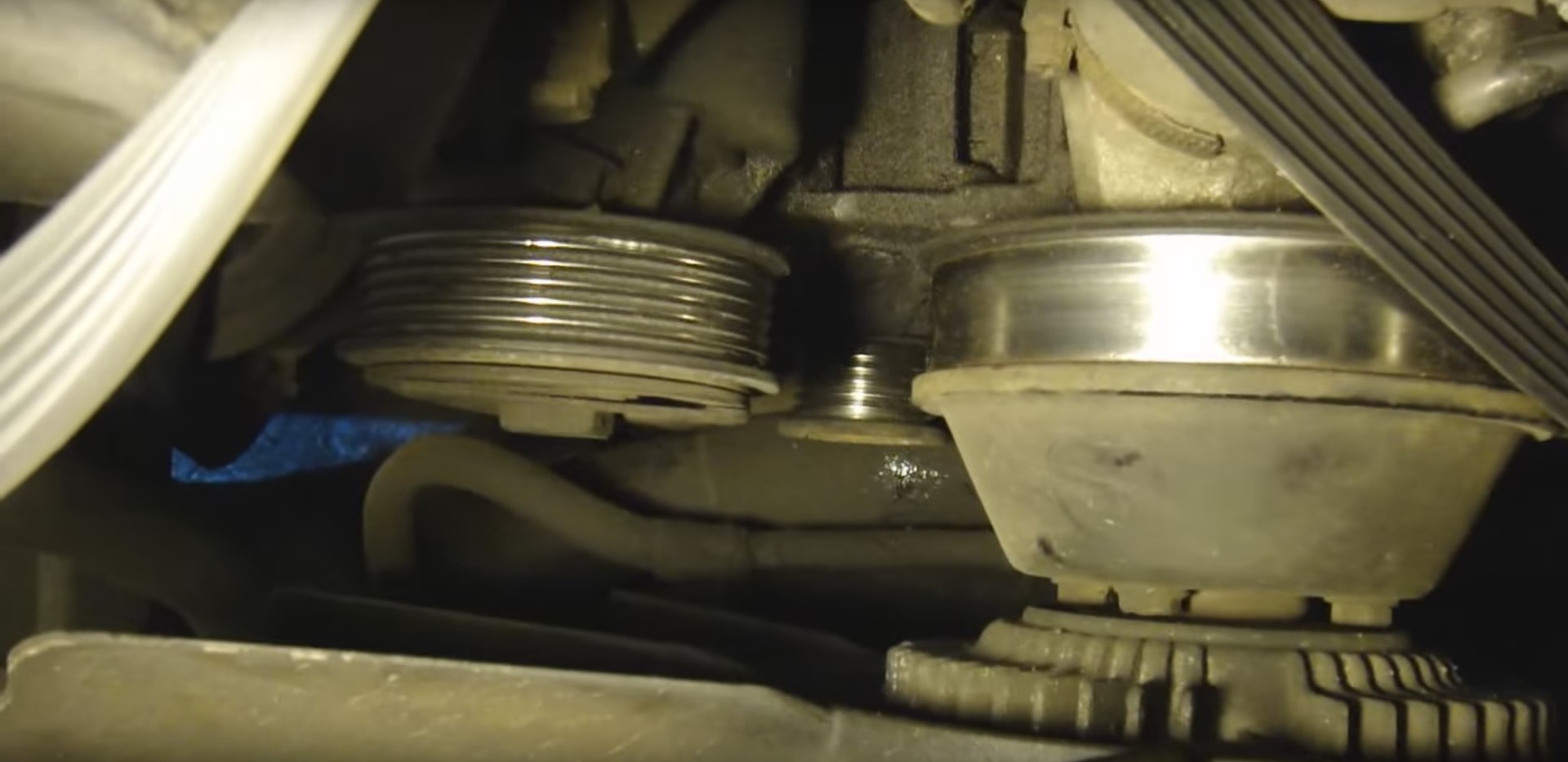

Der Bremsflüssigkeitsbehälter befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite unter einer Abdeckung über dem Hauptbremszylinder. Es versorgt das gesamte System mit Bremsflüssigkeit. Das Flüssigkeitsvolumen im Tank muss ständig überwacht werden.

Eine Beschreibung der Funktionsweise des ABS-Antiblockiersystems, des Notbremskraftverstärkers BAS und des elektronischen Stabilitätsstabilisierungsprogramms (Antiblockiersystem) finden Sie im Abschnitt „Bedienelemente und sichere Betriebstechniken“.

Die Vorderradbremsen verfügen über einen Schwimmsattel. Diese Konstruktion erfordert nur einen Kolben, um beide Bremsbeläge anzutreiben. Die Hinterradbremsen verfügen über einen Festsattel.

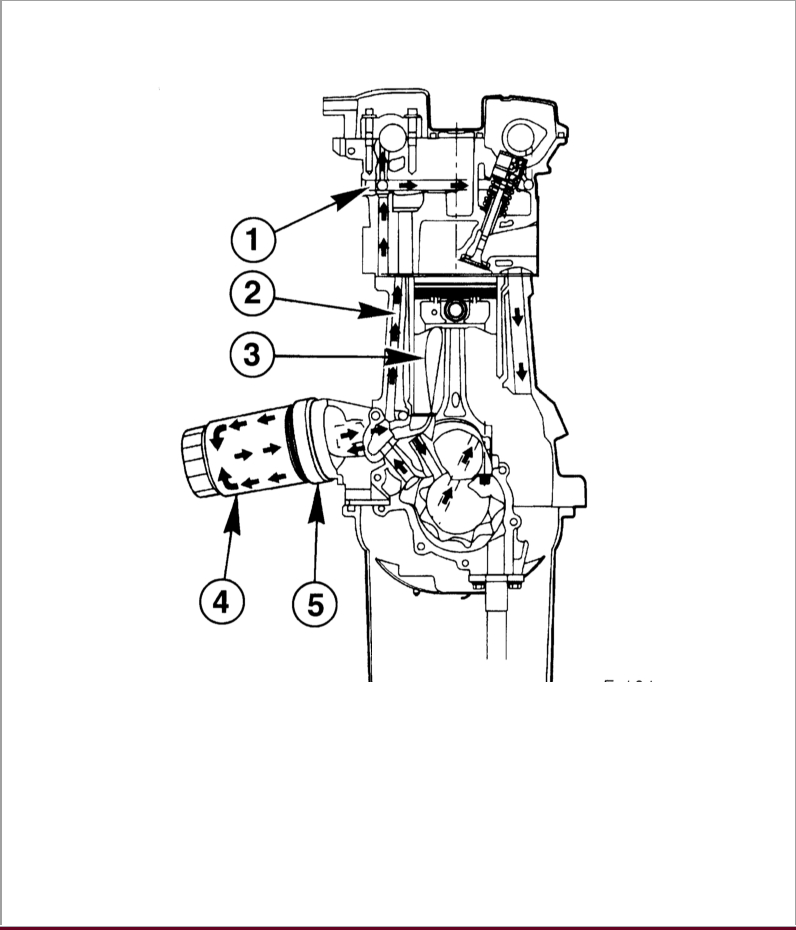

Der Bremskraftverstärker speichert einen Teil des im Ansaugrohr des Motors erzeugten Unterdrucks. Da ein Dieselmotor nicht über den notwendigen Ansaugunterdruck verfügt, ist bei Dieselfahrzeugen eine spezielle Vakuumpumpe vor dem Zylinderkopf montiert und wird von der Nockenwelle angetrieben.

Mit Hilfe eines entsprechenden Ventils wird die Kraft vom Bremspedal durch den Unterdruck erhöht.

Die Fußfeststellbremse wirkt über Seilzüge auf die Bremsen der Hinterräder. Die Hinterräder sind zusätzlich mit in die Scheibenbremsen integrierten Trommelbremsen ausgestattet. Trommelbremsen werden nur über das Feststellbremspedal betätigt. Die Bremsbeläge an den Hinterrädern werden automatisch eingestellt, so dass nur seltene Anpassungen der Feststellbremse, etwa nach einer Reparatur, erforderlich sind.

Merkmale der Hilfssysteme ABS, ESP und BAS

Funktion des Hydraulikkreises der Zusatzbremsanlage

Der Modulator der Zusatzbremshydraulik (A7/3) enthält Komponenten der dynamischen Regelungssysteme ABS, ASR und ESP.

Druck- und Rückförderpumpe (A7/3m1)

Selbstansaugende Druck- und Rückförderpumpen (p1, p2) sind in der hydraulischen Modulatorbaugruppe (A7/3) eingebaut und werden durch Impulssignale während der Lade- und Entlastungsphasen des aktiven Regelsystems ASR und ESP sowie während des Betriebs geschaltet Rückflussregelung bei aktiviertem ABS.

Magnetventile zum Halten und Entlasten des Drucks (A7/3y6-y13)

Ein 2/2-Wegeventil dient zur Steuerung des Drucks in den Kreisläufen jedes Rades in den Boost/Hold- und Hold/Reset-Phasen von ABS, ASR und ESP-Steuermodi.

Niederdrucktank (11 )

Der Niederdruckspeicher (11) wird während der ABS-, ASR- oder ESP-Entlastungsphase mit Bremsflüssigkeit gefüllt und sorgt für deren Weiterleitung an die Druck-/Rückförderpumpe (p1/p2).

Magnetventile zur Kreissteuerung (A7/3y18 und y19)

Magnetventilschalter (y18 und y19) sorgen dafür, dass die aktiven Druckkreise der Vorder- und Hinterachse während des Betriebs von ASR und ESP vom GTZ getrennt sind. Außerdem sorgen die Ventile für eine Druckentlastung, wenn der Druck über 150 atm steigt. Die durch die Schaltventile geleitete Bremsflüssigkeit wird zurück zur GTZ geleitet.

Saugmagnetventile (A7/3y22 und y23)

Die Einlassmagnetventile (y22, y23) öffnen während der ASR/ESP-Druckaufbauphasen.

Bremsdrucksensoren (B34, B34/1, B34/2)

ESP Mk20 (Modelle bis 7/01) ist mit zwei Bremsdrucksensoren ausgestattet. Sensor 1 (B34/1) überwacht den Druck im vorderen Bremskreis, Sensor 2 (B34/2) - im hinteren.

Das ESP Mk25 (Modelle ab 8/01) verwendet nur einen Sensor (B34) zur Drucküberwachung im Vorwärtskreis.

Die von den Sensoren erzeugten Informationen werden an das Steuergerät übertragen und zur Berechnung der Parameter des geschlossenen Regelkreises verwendet.

Lärmminderung.

Selbststartende Druck- und Rückförderpumpen (p1, p2) starten bei Bedarf, um den Geräuschpegel zu minimieren.

Verschiedene Dämpfungselemente (13, 14) sorgen für eine weitere Dämpfung des Geräusches. Jeder Bremskreis ist mit einem separaten Dämpfer (12) ausgestattet, um die Geräuschentwicklung der Pumpe zu reduzieren.

Kurvenneigungs- und Karosseriebeschleunigungssensor

Die Gierraten- und Querbeschleunigungssensoren sind platzsparend in die Kurven- und Querbeschleunigungsbaugruppe (B24/5) integriert. Die mikromechanische Sensorbaugruppe wandelt die seitlichen und vertikalen Projektionen der Winkelbeschleunigungen in elektrische Signale um. Elemente unterschiedlicher Masse sorgen unter dem Einfluss von Überlastungen, die während der nichtträgheitsbedingten Bewegung des Fahrzeugs (Kurven und Beschleunigen) entstehen, für einen unterschiedlichen Verformungsgrad. Ein spezieller elektronischer Wandler wandelt die empfangenen Signale um und übermittelt sie über den CAN-Bus an das Steuergerät für Anti-Rutsch- und Antiblockiersystem (N47).

Das Funktionsprinzip des Sensors

Das empfindliche Element des Sensors besteht aus einem mikromechanischen Ring (a), der mit acht Federbrücken (b) ausgestattet ist, die seine Bewegung und elektromagnetische Wirkung gewährleisten. Bei der Rotation in der Baugruppe entstehen zusätzliche Coriolis-Kräfte, die proportional zur Rotationsgeschwindigkeit sind, elektromagnetisch fixiert und nach Umwandlung im ACIS-Modul in Form von analogen Signalen an das Armaturenbrett-Steuergerät ausgegeben werden.

Das Prinzip der Querüberlastmessung basiert auf der Verwendung eines Feder-Masse-Elements mit kapazitivem Detektor. Die Betriebsspannung wird vom ESP-Steuergerät (N47-5) geliefert.

Die beim Kurvenfahren auftretenden Querkräfte bewirken eine Verschiebung des Feder-Masse-Elements aus der Gleichgewichtslage um einen Betrag, der proportional zum Wert der resultierenden Überlast ist. Jede Änderung der Position des Elements führt zu einer Änderung der Kapazität des Detektors. Darüber hinaus wird die erfasste Abweichung in eine Signalspannung umgewandelt, sodass das ESP-Steuergerät (N47-5) die Größe der erfassten Querüberlastungen quantifizieren kann.

Die elektronische Steuereinheit sorgt dafür, dass sich das System im Fehlerfall (z. B. Kabelbruch) oder bei Spannungsabfall selbsttätig abschaltet. Die Situation wird auf der Instrumententafel durch die orangefarbene ABS-Warnleuchte angezeigt. Gleichzeitig werden die Systeme ESP und BAS gleichzeitig ausgeschaltet, was durch das Aufleuchten der ESP-Anzeige angezeigt wird. Das Hauptbremssystem behält seine Leistung. Beim Bremsen verhält sich das Auto so, als ob kein ABS-System vorhanden wäre.

Wenn beispielsweise während der Fahrt die ESP-Warnleuchte aufleuchtet, deutet dies auf eine Fehlfunktion des Bremskraftverstärkers oder des Antiblockiersystems hin. BAS und ESP sind deaktiviert. Das normale System bleibt jedoch weiterhin betriebsbereit.

Wenn während der Fahrt die rote Warnleuchte (Symbol: Rufzeichen) der Bremsanlage aufleuchtet, halten Sie sofort an und ermitteln Sie die Ursache. Ursachen können unzureichende Bremsflüssigkeit oder eine gespannte Feststellbremse sein.

Wenn die ABS-Warnleuchte während der Fahrt aufleuchtet:

1. Halten Sie das Auto an, stellen Sie den Motor ab und starten Sie ihn erneut.

2. Batteriespannung prüfen. Wenn die Spannung weniger als 10,5 V beträgt, laden Sie den Akku auf.

Anmerkungen:

Wenn die ABS-Warnleuchte zu Beginn der Bewegung aufleuchtet und nach einiger Zeit wieder erlischt, deutet dies auf eine niedrige Batteriespannung hin, die nach dem Start des Generators ansteigt.

3. Überprüfen Sie, ob die Batteriepole sicher befestigt sind.

4. Stellen Sie das Auto auf einen Ständer, entfernen Sie die Räder und überprüfen Sie die elektrischen Leitungen zu den Raddrehzahlsensoren auf äußere Schäden. Andere Kontrollen müssen in einer Werkstatt durchgeführt werden. Die Elektronik verfügt über eine Selbstdiagnose, vorhandene Fehler werden vom System automatisch registriert. Die Überprüfung der Aufzeichnungen und die Fehlerbehebung werden in der Servicestation durchgeführt.

Anmerkungen:

Trennen Sie den ABS-Stecker, bevor Sie Elektroschweißarbeiten durchführen. Der Anschluss befindet sich im Motorraum, oben, auf der Fahrerseite, hinter der abnehmbaren Abdeckung. Erst bei ausgeschalteter Zündung wird die Verbindung abgedockt. Bei Maler- und Lackierarbeiten darf das Steuergerät nicht auf eine Temperatur über +90°C erhitzt werden.

Bei der Reinigung der Bremsanlage wird Staub freigesetzt, der gesundheitsschädlich sein kann, daher darf Bremsstaub nicht eingeatmet werden.

Das Arbeiten mit der Bremsanlage erfordert besondere Sauberkeit und die strikte Einhaltung der Anweisungen. Fehlen die nötigen Erfahrungen, empfiehlt es sich, sich an die Servicestation zu wenden.

Treten Sie beim Fahren auf nasser Fahrbahn regelmäßig auf das Bremspedal, um Feuchtigkeit von den Bremsscheiben zu entfernen.

Während der Drehung des Rades wird durch die Einwirkung der Zentrifugalkraft Feuchtigkeit von den Bremsscheiben abgegeben, es bleiben jedoch ein Silikonfilm, Gummiabriebprodukte, Fett und andere Verunreinigungen zurück, die die Wirksamkeit der Bremsen verringern.

Nach dem Einbau neuer Bremsbeläge sollten diese einlaufen. Daher sollte auf den ersten 200 Kilometern des Laufs nicht unnötig stark gebremst werden.

Korrodierte Scheibenbremsen erzeugen beim Bremsen einen Rütteleffekt, der mit der Zeit nicht verschwindet. In diesem Fall müssen die Bremsscheiben ausgetauscht werden.

An der Oberfläche der Bremsbeläge haftender Schmutz und Regenrillen führen zur Bildung von Rillen auf der Oberfläche der Bremsscheiben, was zu einer Verschlechterung der Bremswirkung führt.

Der Artikel fehlt:

- Hochwertige Reparaturfotos

Quelle: http://www.auto-knigi.com/model/mb_c/11/

![W203/S203/CL203 [2000 - 2004]](/uploads/mercedes-c-klass-w203.jpg)